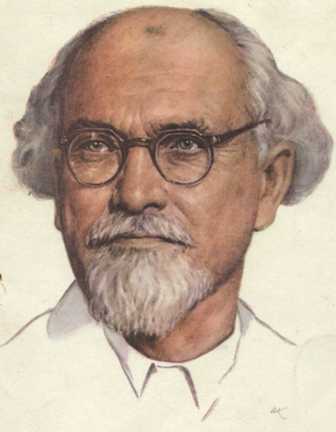

Пришвин Михаил Михайлович (1873 г. - 1954 г.) - русский

писатель.

Родился 23 января (4 февраля) 1873 в имении Хрущево близ г. Елец

Орловской губернии, сын разорившегося купца. Исключен из Елецкой гимназии из-за

конфликта с учителем географии, известным впоследствии писателем и философом В.

В. Розановым, спустя годы ставшим единомышленником и другом Пришвина. Учился в

Тюменском реальном училище, в Рижском политехникуме, за участие в работе

марксистских кружков подвергался одиночному заключению (1897). Окончил

агрономическое отделение философского факультета Лейпцигского университета

(1900–1902), затем до 1905 работал агрономом в земстве (Клин, Луга); выпустил

несколько книг и статей по сельскому хозяйству. В годы Первой мировой войны

фронтовой корреспондент, после Октябрьской революции жил в Ельце, на Смоленщине,

в Подмосковье; вел педагогическую деятельность, занимался охотой и

краеведением. В 1905 начал журналистскую деятельность. Первый рассказ Сашок опубликовал в 1906. Увлекшись фольклором и

этнографией, много путешествовал. Впечатлениями от европейского Севера (Олонец,

Карелия, Норвегия) продиктованы первые книги Пришвина – путевые записи-очерки В

краю непуганых птиц (1907) и За волшебным колобком (1908), которые помогли их

автору оказаться в центре литературной жизни Петербурга. Близость к

символистски-декадентскому кругу писателей отразилась на рассказах Крутоярский

зверь, Птичье кладбище (оба 1911), повести-очерке У стен града невидимого

(Светлое озеро, 1909), посвященной легендарному Китежу. Результатом поездок

Пришвина в Крым и Казахстан стали очерки Адам и Ева (1909), Черный Арал (1910),

Славны бубны (1913) и др. «Родственным вниманием» к природе, в которой писатель

призывал узнавать «лицо самой жизни», отмечены многочисленные натурописательные

очерки, охотничьи и детские рассказы, фенологические записки Пришвина, в т.ч.

Родники Берендея (1925), вышедшие с дополнениями в 1935 под названтем Календарь

природы. От научного знания и фольклора писатель идет к поэтической

художественной прозе (так, очерк об оленях Дорогие звери предварил одно из

лучших произведений Пришвина, повесть Женьшень (первоначальное название Корень

жизни, 1933). Сплав реалистического и романтического видения, правды и сказки

«бывалого» и «небывалого» определил специфику пришвинской прозы. Переменчивый

лик природы уловлен и в повести о Костромской и Ярославской земле Неодетая

весна, и в цикле лирико-философских миниатюр Лесная капель и примыкающей к нему

поэме в прозе Фацелия (все 1940). Другая линия творчества Пришвина – автобиографический роман Кащеева цепь

(1923–1954; опубл. в 1960) и примыкающая к нему повесть о творчестве Журавлиная

родина (1929). В этих произведениях духовные искания героя раскрываются на фоне

реальных исторических событий в России 20 в., запечатленных критически и

трезво. Точность наблюдения художника и натуралиста, напряженность ищущей

мысли, высокое нравственное чувство, свежий, образный язык, питаемый соками

народной речи, обусловили непреходящий интерес читателя к сочинениям Пришвина,

среди которых заметное место занимают также сказка-быль Кладовая солнца (1945),

сюжетно связанная с ней повесть-сказка Корабельная чаща (1954), роман-сказка

Осударева дорога (опубл. в 1957). В годы Великой Отечественной войны написал

Рассказы о ленинградских детях (1943) и Повесть нашего времени (1945, полностью

опубл. в 1957). Постоянная духовная работа Пришвина, путь писателя к внутренней свободе

особенно подробно и ярко прослеживается в его богатых наблюдениями дневниках

(Глаза земли, 1957; полностью опубл. в 1990-е годы), где, в частности, дана

правдивая картина процесса «раскрестьянивания» России и сталинских репрессий,

выражено гуманистическое стремление писателя утвердить «святость жизни» как

высшую ценность. Проблема «собирания человека» ставится Пришвиным, которого во

всей глубине только в конце 20 в. стал узнавать отечественный читатель, и в

повести Мирская чаша (другое название Раб обезьяний, 1920; полностью опубл. в

1982), сопрягающей реформы Петра I и большевистские преобразования и

рассматривающей последние как «новый крест» России и знак «тупика христианского

мира». Умер Пришвин в Москве 16 января

1954.

Источник: http://www.prishvin.org.ru/ll-sa-aaa-21/ |

Приветствую Вас Гость | RSS

Приветствую Вас Гость | RSS